EL CASTELLANO PARAGUAYO

Por TADEO ZARRATEA

El día 25 de abril próximo se iniciará un ciclo de conferencias y debates sobre el tema: EL CASTELLANO PARAGUAYO, con motivo de la semana del periodista. La iniciativa corresponde al comunicador RAFAEL GÓMEZ RODRÍGUEZ, del Diario Última Hora, y el primer conferenciante será el escritor TADEO ZARRARTEA. Se llevará a cabo en la Universidad Americana bajo la coordinación de GRACIELA PARINI. El disertante abordará el tema: CARACTERIZACIONES DEL CASTELLANO PARAGUAYO Y DEL GUARANÍ PARAGUAYO.

El grupo que promueve esta iniciativa entiende que el pueblo paraguayo no asume las formas dialectales de ninguna de sus dos lenguas, y es posible que sea la causa por la cual los paraguayos tenemos inseguridad de lenguaje, impropiedad, complejos de ser malos hablantes tanto del castellano como del guaraní, parquedad, timidez y escasa predisposición para el diálogo. Por ello un grupo de intelectuales, educadores y comunicadores pretende instalar un diálogo nacional en los más altos niveles culturales a fin de promover la asunción del castellano paraguayo y del guaraní paraguayo por los referentes principales de la comunidad.

El grupo entiende que cuando el pueblo paraguayo asuma las formas dialectales de sus dos lenguas oficiales, consolidará una fuerte identidad de lenguaje, condición fundamental para llegar a tener identidad cultural, tanto individual como colectiva. Sostiene que las personas y los pueblos tienen entidad propia en la medida de su identidad cultural, y que ésta es la base fundamental del desarrollo.

El pueblo paraguayo tiene condiciones para tener una forma propia y distinta de castellano y también de guaraní; de hecho existen los dos fenómenos, pero necesitan que los profesionales del lenguaje los caracterice, los defina, establezcan sus reglas y modalidades; en suma, que dibujen los contornos del castellano paraguayo y del guaraní paraguayo, que los identifiquen, usen, divulguen e informen al pueblo que su modo de hablar no es malo sino diferente y que esa diferencia constituye precisamente su esencia, porque es el signo de que tiene algo propio: un lenguaje que lo identifica en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia.

Asunción, abril de 2007.

CONFERENCIA:

"EL CASTELLANO PARAGUAYO Y EL GUARANÍ PARAGUAYO"

"EL CASTELLANO PARAGUAYO Y EL GUARANÍ PARAGUAYO"

(Universidad Americana de Asunción, miércoles 25 de abril de 2007)

(*) Por TADEO ZARRATEA.

Señoras y señores:

Con esta conferencia queremos dejar habilitada una gran campaña que, por la identidad del lenguaje del ciudadano y del pueblo paraguayo, acabamos de lanzar un pequeño grupo de ciudadanos preocupados por la necesidad de asumir nuestro lenguaje en ambas lenguas nacionales y oficiales: el guaraní y el castellano. Aclaramos de entrada que lo hacemos sin ser especialista en la materia y que emprendemos la campaña precisamente para convocar a los especialistas.

Los temas que vamos a abordar son temas tabú en nuestro país. Aquí nadie quiere hablar del castellano paraguayo ni del guaraní paraguayo. ¿Y por qué son temas tabú? ¿Por qué la gente no quiere hablar de estos temas? Para mí, porque la existencia de ambos fenómenos no se hallan admitidos por el sistema educativo, y la gente no quiere ingresar al campo de lo nuevo cuando ese “algo nuevo” no se halla oficialmente aprobado. Nuestra gente sólo acepta la innovación cuando viene por vía del sistema. ¿Qué hace la gente cuando se le plantea un tema tabú? Asume actitudes diversas. ¿Y por qué estos temas no nos vienen por vía del sistema educativo? Tal vez porque el sistema no está en la vanguardia de los conocimientos; no incorpora, no asimila lo nuevo y por tanto no tiene la capacidad para divulgar conocimientos de última generación; pareciera que se limita a repetir conocimientos largamente consagrados, algunos ya desfasados, otros ya esclerosados. Entonces para tratar de interesarlo en algún tema nuevo, no queda otro camino que campañas como ésta que hoy lanzamos. Esta campaña es una irreverencia; una transgresión; casi un alzamiento contra el stablishmen educativo. De allí que deben comprometerse con ella solamente aquellos ciudadanos que tienen alma de insurgente.

Los temas que vamos a abordar son temas tabú en nuestro país. Aquí nadie quiere hablar del castellano paraguayo ni del guaraní paraguayo. ¿Y por qué son temas tabú? ¿Por qué la gente no quiere hablar de estos temas? Para mí, porque la existencia de ambos fenómenos no se hallan admitidos por el sistema educativo, y la gente no quiere ingresar al campo de lo nuevo cuando ese “algo nuevo” no se halla oficialmente aprobado. Nuestra gente sólo acepta la innovación cuando viene por vía del sistema. ¿Qué hace la gente cuando se le plantea un tema tabú? Asume actitudes diversas. ¿Y por qué estos temas no nos vienen por vía del sistema educativo? Tal vez porque el sistema no está en la vanguardia de los conocimientos; no incorpora, no asimila lo nuevo y por tanto no tiene la capacidad para divulgar conocimientos de última generación; pareciera que se limita a repetir conocimientos largamente consagrados, algunos ya desfasados, otros ya esclerosados. Entonces para tratar de interesarlo en algún tema nuevo, no queda otro camino que campañas como ésta que hoy lanzamos. Esta campaña es una irreverencia; una transgresión; casi un alzamiento contra el stablishmen educativo. De allí que deben comprometerse con ella solamente aquellos ciudadanos que tienen alma de insurgente.

EL CASTELLANO PARAGUAYO (C.P.).

Para entrar en tema debemos partir de la premisa que, para nosotros, el castellano paraguayo existe; por eso nos ocupamos del mismo. Creemos que tiene una entidad y una identidad propias, pero lo conocemos muy poco. Por eso queremos convocar a los estudiosos del lenguaje e instalar con ellos el diálogo científico; queremos que nos ayuden a caracterizarlo, a definirlo; queremos conocerlo acabadamente, asumirlo, amarlo y defenderlo; queremos hacer del C.P. una marca de nuestra identidad cultural.

Y ya en el marco de la campaña queremos darles la noticia de que existen importantes estudios realizados y publicados, pero que no se divulgan. ¿Por qué no se hace? Esa es una cuestión profunda, larga y polémica. Prefiero dejar a cargo de ustedes esa investigación. Me limitaré a exponer ante ustedes lo poco que yo sé del castellano paraguayo, aclarando una vez más que no soy especialista en el tema. Yo soy estudioso de la lengua guaraní y promotor del guaraní paraguayo. Me inscribo en esta lucha para lidiar en ese campo. Para el castellano tendrán que venir otras personas; los especialistas. No obstante ello, les daré mi opinión de lo que entiendo por castellano paraguayo y de cómo debe abordarse, a mi juicio, su estudio.

Para mí el C.P. es un castellano diferente de todos los castellanos de América y del mundo. Es propio del pueblo paraguayo; es exclusivo, único, inconfundible e intransferible. Pero tiene varios problemas, que son:

Y ya en el marco de la campaña queremos darles la noticia de que existen importantes estudios realizados y publicados, pero que no se divulgan. ¿Por qué no se hace? Esa es una cuestión profunda, larga y polémica. Prefiero dejar a cargo de ustedes esa investigación. Me limitaré a exponer ante ustedes lo poco que yo sé del castellano paraguayo, aclarando una vez más que no soy especialista en el tema. Yo soy estudioso de la lengua guaraní y promotor del guaraní paraguayo. Me inscribo en esta lucha para lidiar en ese campo. Para el castellano tendrán que venir otras personas; los especialistas. No obstante ello, les daré mi opinión de lo que entiendo por castellano paraguayo y de cómo debe abordarse, a mi juicio, su estudio.

Para mí el C.P. es un castellano diferente de todos los castellanos de América y del mundo. Es propio del pueblo paraguayo; es exclusivo, único, inconfundible e intransferible. Pero tiene varios problemas, que son:

1) El paraguayo no sabe que tiene un castellano propio y en consecuencia no puede asumirlo de modo consciente.

2) El sistema educativo se niega a reconocer la existencia del castellano paraguayo, a cultivar y divulgarlo.

3) No se tiene caracterizado, no se sabe cuáles son sus aspectos, su marca, su sello, su identidad.

En cuanto a cómo debe acometerse el estudio de este fenómeno, entiendo que debemos partir de su ubicación geográfica; de un estudio diatópico, para proseguir con un estudio diacrónico, es decir, recorrer la historia de este dialecto; luego emprender el estudio de su permanencia en situación de contacto con otra lengua durante cinco siglos, para finalmente salir a escuchar cómo habla nuestro pueblo el castellano, observar los niveles de uso del lenguaje y allí establecer las notas diferenciadoras.

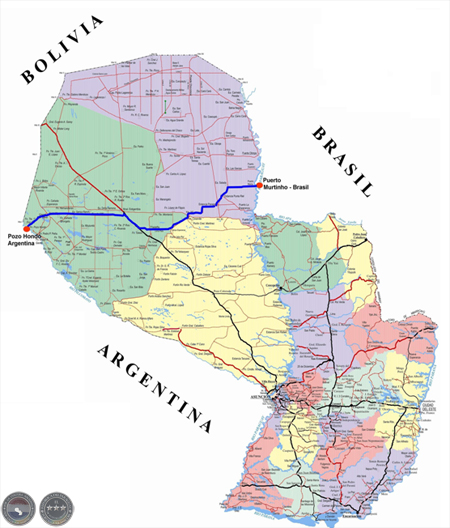

Por su ubicación geográfica, es axiomático afirmar que el castellano paraguayo es un castellano de América, un castellano del Río de la Plata y un castellano del Paraguay, pero para completar el cuadro debemos señalar que su territorio y población se encuentran adyacentes al Brasil, motivo por el cual la lengua portuguesa interviene también en la formación del castellano paraguayo. En el estudio diacrónico debemos considerar el sempiterno aislamiento del Paraguay y por lo mismo el desarrollo de una cultura de características isleñas.

Como castellano americano, el castellano paraguayo se caracteriza por suprimir el “ceceo”, es decir, por eliminar los sonidos de la /Z/ y de la /C/, sustituyéndolos por la /S/. Ej. Calzón/calson; canción/cansión. Sustituye el pronombre de segunda persona del plural “vosotros” por el pronombre de la tercera persona ficticia“ustedes”, y en concordancia con dicha sustitución suprime la forma de los verbos correspondientes al pronombre vosotros, tales como: veréis, sabréis, si vosotros cumplís; si vosotros pedís, etc. Estas formas no utilizan ninguno de los castellanos de los países de América. Por tanto, la marca más visible del castellano americano es la supresión del ceceo y del pronombre vosotros; aquí decimos: si ustedes cumplen - si ustedes piden.

En segundo lugar, como castellano rioplatense que es, el castellano paraguayo es un dialecto voseante, característica que comparte con Argentina y Uruguay. Elimina el pronombre personal de segunda persona del singular “Tú” y lo sustituye por el acrónimo “VOS”, vocablo derivado de la abreviatura de Vuestra Señoría (V.S.) tratamiento de respeto en el castellano antiguo e incluso hasta ahora en el castellano de España.

Pero lo que más distingue y caracteriza al C.P. es su rasgo de lengua sincopada, sin sinalefas ni elisiones, presumiblemente como consecuencia de su permanencia en contacto con el guaraní en un mismo territorio y hablando ambas lenguas la misma población. La síncopa es un fenómeno del habla que consiste en cortar la cadena hablada entre palabra y palabra; en separar claramente una palabra pronunciada de la anterior y de la siguiente. El guaraní tiene esta inconfundible característica, pero es debido a que todas sus palabras terminan en vocal como el italiano, ninguna en consonante; y todas sus sílabas son directas como en japonés. Entonces se produce un corte glotal entre palabra y palabra. Evidentemente el paraguayo transfirió esta característica del guaraní a su castellano y la convirtió en lengua también sincopada. Dice por ej. el’ombre, el’ángel en vez de decir "elombre", "elangel". El stop glotal virtual que el guaraní usa entre palabra y palabra, aquí aplicamos también al castellano.

También es característica del C.P. la entonación cadenciosa. Los arrastres y alargues onomatopéyicos, la permanencia del fonema /LL/, la riqueza de vocabulario, la sobriedad del discurso, su carga de palabras arcaicas, pero sobre todo su construcción sintáctica peculiar, alterada y en muchos casos calcada sobre la sintaxis guaraní.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Un paraguayo puede identificar el castellano de su país al escuchar hablar a alguien. Lo identificaría por algún aspecto, pero no podrá explicar por qué es castellano paraguayo. No lo podrá hacer porque el sistema educativo no le ha brindado las herramientas para reconocerlo; no le ha inculcado las características de este dialecto que es el suyo y de su pueblo. Una cosa es identificar un dialecto empíricamente, de oídas, y otra bien diferente es poder caracterizarlo; señalar sus notas diferenciales. En nuestro caso los lingüistas y dialectólogos establecieron hasta ahora la caracterización del C.P. atendiendo a tres aspectos: LA FONÉTICA, EL LÉXICO y LA SINTAXIS.

CARACTERÍSTICAS FONÉTICAS.

Según el dialectólogo español don Germán de Granda, el mejor estudio que se tiene realizado sobre la fonética del castellano paraguayo es el del lingüista sueco Bertil Malmberg, titulado: “Notas sobre la fonética del español en el Paraguay”. Este estudioso ha observado los siguientes fenómenos en el C.P. 1) La preservación del fonema /Ll/. (Cabe aclarar hoy, que pertenezco a la última generación de paraguayos que sostiene la /Ll/; mis hijos ya la perdieron.). 2) La articulación africada de la /Y/. Ej. Ya, ye, yo en vez de la diptongación ia, ie, io. 3) La eliminación de la /S/ intermedia y su sustitución por una fuerte espiración gutural. Ej. poste/pohte; puesto/puehto; pasto/pahto. A estos tres aspectos agrega De Granda otros tres: 1) La fuerte oclusión glotal entre palabra y palaba; es decir la síncopa. 2) La unificación de los alófonos: /Y/, /C/, /L/ (sho, yo, cho) y 3) La prolongación de la /V/.

CARACTERÍSTICAS LEXICALES.

Siguiendo a don Germán de Granda señalaremos que el castellano paraguayo se caracteriza también por su léxico muy especial. En este castellano abundan los arcaísmos hispanos, palabras caídas en desuso en otras regiones; especialmente un conjunto de palabras de origen náutico. Luego se observa una inusitada abundancia de palabras de origen militar. Sigue con otra serie de lusismos; con otro importante grupo de italianismos y finalmente con su carga de guaranismos. Veamos por parte.

PALABRAS DE ORIGEN NÁUTICO

Abajo,de aguas abajo, sur; arriba, aguas arriba, norte; adentro, tierra adentro, interior; alambrar, originariamente era “realizar alambra en el mar”; arribar, subir una cuesta o llegar a destino; arribeño, forastero; averiado, persona con malos antecedentes; abarrotar, llenar; abombado, confuso; abra, lugar abierto; aguada, amarrar, amenazo, anclar, anclado; arrumarse, juntarse mucho; astillero, estalero y estadero, lugar donde se trabaja la madera; avío, aviarse, llevar alimentos para consumo en viaje; bajo, depresión leve de terreno; bajear, ir hacia el bajo; balde, baldear; banco de arena; bandear, cruzar, traspasar; bolear, girar; empatar, originariamente era “unir dos cabos de cuerda”; embicar, dirigir una nave hacia la costa; virar, dar la vuelta; zuncho, abrazadera, etc.

El hablante de castellano que usa estas palabras, es muy posible que sea paraguayo. Pero hay más. Están los arcaísmos hispanos o palabras viejas, como: bastimento, baqueano, bodega, bonanza, bolicho, bordear, boyar, calafatear, candelero, costa, costanera, costear, derrotero, despachar, embarcadero, embarcadizo, encomienda, embromado, ensenada, entablar, estadía, estero, espinel, fija, flete, fletar, flote (salir a flote), galleta, garúa, grampa, isla, isleta, islería, mariscar, maroma, maleta, mazamorra, monte, paloapique, petaca, picada, piloteada, playada, provista, popa (viento en popa), punta, rebenque, roldana, toperol, trincar, torniquete.

El hablante de castellano que usa estas palabras, es muy posible que sea paraguayo. Pero hay más. Están los arcaísmos hispanos o palabras viejas, como: bastimento, baqueano, bodega, bonanza, bolicho, bordear, boyar, calafatear, candelero, costa, costanera, costear, derrotero, despachar, embarcadero, embarcadizo, encomienda, embromado, ensenada, entablar, estadía, estero, espinel, fija, flete, fletar, flote (salir a flote), galleta, garúa, grampa, isla, isleta, islería, mariscar, maroma, maleta, mazamorra, monte, paloapique, petaca, picada, piloteada, playada, provista, popa (viento en popa), punta, rebenque, roldana, toperol, trincar, torniquete.

PALABRAS DE ORIGEN MILITAR

Tenemos en nuestro léxico otro importante grupo de palabras que son de origen militar. ¿Y esto por qué? Porque la historia política del Paraguay es la de cinco siglos de gobiernos militares o de tipo militar. El paraguayo antes que ciudadano fue soldado y muchos lo son todavía. De allí que su lenguaje tiene una importante carga de términos militares, tales como: birrete, campaña, compañía, cucheta, diana, hilera, oficial de compañía, sargento de compañía, intendente, rancho, ranchear, ranchero, desertor, trinchera, trincheta, disparar, baqueta, parada, machete, reyuno, fogueo, retreta, paisano, bala, balita, caja, partida, macana, tienda, yatagán, vaqueta.

LUSISMOS O LUSITANISMOS Y BRASILEÑISMOS

La contigüidad del Paraguay con el Brasil y la interacción intensa a través de los siglos con este país, ha dejado vestigios en el castellano paraguayo. Este dialecto registra lusismos y brasileñismos tales como: Banza, del portugués Banzo, travesaño. Bosta, del port. Bosta. Cachaza, del p. cachaça. Cacho, del p. cacho. Carimbo, del p. carimbo. Carozo, del p. caroço. Casal, del p. casal. Cerrazón, del p. cerrazao. Changa, changador, del p. jangada. Jangada, jangadero, ídem. Despachante, del p. despachante. Fariña, del p. farinha. Lobisón, luisón, del p. brasileño lobis-homen.

El hablante del castellano que usa estas palabras es muy posible que sea paraguayo, pero también los que usan: firulete, friolento, garúa, liña, mucama, naco, pandorga, pedregullo, pichincha, plagueo, plaguear, piola, pombero, puchar, quilombo, rabincho, recova, rengo, repartición, reviro, revirarse, zafado, soco, tacho, temar, temático, tranquera, verija, farra, cachada.

El hablante del castellano que usa estas palabras es muy posible que sea paraguayo, pero también los que usan: firulete, friolento, garúa, liña, mucama, naco, pandorga, pedregullo, pichincha, plagueo, plaguear, piola, pombero, puchar, quilombo, rabincho, recova, rengo, repartición, reviro, revirarse, zafado, soco, tacho, temar, temático, tranquera, verija, farra, cachada.

ITALIANISMOS

La proximidad del Paraguay a la Argentina y la intensa interacción humana y social a través de cinco siglos con este país, ha ingresado a nuestro castellano muchos italianismos, tales como: atenti, antipasto, ambiente, altoparlante, bocho, capo, corso, coso, crepar, crocante, crosta, cucha, chau, eco, ecolecuá, escrachar, espiedo, facha, fato, festichola, feta, fiaca, fregar, foguista, lungo, mafia, negocio, óleo, pastafrola, risoto, salame, salute, siete velo, sonar, tano, tratativa, tuti, berretin, biyuya, cana, chanta, chantapufi, chapar, linyera, malandra, mersa, mufa, peseto, polenta, toco, tuco, chimentar, falluto, laburar, pálpite, pizza, yeta, apolillar, bulín, caficho, campana, morfar y muchas más.

GUARANISMOS

Huelga señalar que aquel hablante de castellano que usa alguna palabra guaraní en su discurso es indudablemente paraguayo. Sin embargo, el castellano paraguayo puede ser tal, y lo es de veras, sin usar ninguna palabra del guaraní. Es lo que don Rafael Rodríguez Marín califica como "el castellano paraguayo culto o estándar”, por oposición al “castellano paraguayo popular o coloquial”. El nombrado, entonces Secretario de Lexicografía de la Real Academia de la Lengua, nos dijo en ocasión de nuestra última visita, en su casa de Madrid:

“Para mí no existe castellano más bello que el castellano paraguayo culto”y a continuación aclaró: “Los portadores del C.P. culto son los profesionales paraguayos de distintas ramas de las ciencias. Estos, cuando vienen a España a dictar conferencias científicas sobre sus respectivas especialidades, traen el C.P. de más alto nivel. Ellos no usan palabras del guaraní, pero el guaraní está presente en su discurso. ¿Y cómo?: en la síncopa, en el tono, en la abertura de las vocales, en los alargues onomatopéyicos, en el léxico, pero especialmente en la construcción sintáctica”.

Por su parte el C.P. popular o coloquial delata a cada paso su origen y entidad por la cantidad de palabras, lexemas y morfemas del guaraní que incrusta a su castellano. Veremos este fenómeno pero antes les quiero advertir que existe un importante grupo de palabras de origen guaraní que ha sido admitido y asimilado al castellano por el diccionario de la R.A.E. En 1970 la R.A.E. publicó la edición decimonona de su diccionario general, y en ella ya se encontraban estas palabras, algunas como de origen guaraní, pero la mayoría todavía como argentinismos o voces del Rio de la Plata. Veamos:

Por su parte el C.P. popular o coloquial delata a cada paso su origen y entidad por la cantidad de palabras, lexemas y morfemas del guaraní que incrusta a su castellano. Veremos este fenómeno pero antes les quiero advertir que existe un importante grupo de palabras de origen guaraní que ha sido admitido y asimilado al castellano por el diccionario de la R.A.E. En 1970 la R.A.E. publicó la edición decimonona de su diccionario general, y en ella ya se encontraban estas palabras, algunas como de origen guaraní, pero la mayoría todavía como argentinismos o voces del Rio de la Plata. Veamos:

abatí, aguaí, apepú, arasá, caaminí, caburé, caca, caiguá, camambú, cambará, camuatí, caracará, caracú, caraguatá, caranday, caraú, carayá, cario, caroba, carurú, catinga, catingudo, catingoso, catiguá, curuvica, chiripá, guabiyú, guabirá, guaicurú, guará, guaraná, guaraní, guazubirá, manguruyú, maraca, maracaná, maracayá, ñandú, ñacaniná, ñacurutú, ñandutí, paraguay, paraguayo/a, piraña, pireca, pororó, sarandí, saría, surubí, tacuara, tacurú, taita, tapera, tapir, tataré, tatú, tereré, teruteru, tipoí, tucán, tupí, ura, urundey, urú, urubú, urucú, uruta, yacaré, yagua, yaguar, yaguané, yaguareté, yataí, yapú, yarará, yaré, yatay y yuquerí.

Luego de 37 años de esta publicación debemos suponer que fueron introducidas muchas palabras más, sobre todo ahora que la Federación de Academias se abre hacia el reconocimiento de los regionalismos o dialectos regionales. Es posible que los paraguayos estemos usando más que otros estas palabras, pero desde que son admitidas por las Academias significa que ya pertenecen a toda la comunidad hispanohablante. Es el aporte del guaraní a la lengua castellana. Pero ¿acaso nosotros hacemos lo mismo para acrecentar el guaraní paraguayo? No. Nosotros resistimos a los hispanismos. Pero esto no viene al caso. Prosigamos y concluyamos.

Luego de 37 años de esta publicación debemos suponer que fueron introducidas muchas palabras más, sobre todo ahora que la Federación de Academias se abre hacia el reconocimiento de los regionalismos o dialectos regionales. Es posible que los paraguayos estemos usando más que otros estas palabras, pero desde que son admitidas por las Academias significa que ya pertenecen a toda la comunidad hispanohablante. Es el aporte del guaraní a la lengua castellana. Pero ¿acaso nosotros hacemos lo mismo para acrecentar el guaraní paraguayo? No. Nosotros resistimos a los hispanismos. Pero esto no viene al caso. Prosigamos y concluyamos.

LAS LOCUCIONES. Existen otras marcas del castellano paraguayo consideradas locutivas o propias de la locución, del discurso. Es un modo de hablar.

LOS PLEONASMOS. Una característica bien marcada del castellano paraguayo es la profusión de pleonasmos. No podemos precisar la causa, pero todos hemos observado expresiones tales como: me subí arriba; me bajé abajo; caminé a pie, etc.

LOS ALARGUES DE LAS VOCALES. Luego tenemos los alargues de las vocales en ciertos puntos de las palabras, que constituyen onomatopeyas de movimiento, tales como: me iiiiba despacito; veníiia caminando. Agarró y se fueee; leeejos se fue. Este fenómeno es posible que tenga origen en el guaraní, idioma en que abunda la onomatopeya tanto de sonido como de movimiento. Estos rasgos son más propios del castellano paraguayo popular.

LAS MARCAS MORFOSINTÁCTICAS. Finalmente ingresamos a lo principal; la construcción de las frases y oraciones en el castellano paraguayo. Esto sí es definitorio. Reitero que el C.P. también tiene sus niveles, en especial los dos citados y que en el nivel culto no se usa palabras del guaraní pero igual tiene una identidad absolutamente paraguaya. Se distingue por sus características fonética, discursiva, lexical y locutiva. Pero especialmente por su construcción sintáctica. Aparentemente nada de guaraní hay en expresiones como: vino de balde; se fue no más; le dije luego; etc. Sin embargo constituyen calcos sintácticos perfectos del guaraní: Son copias de: ou rei; ohónte; ha’e voi chupe kuri. Esto sube de punto cuando se trata del C.P. popular. Allí se registra una marca no sólo sintáctica sino morfosintáctica. Allí es donde se usan los morfemas del guaraní tales como: hína un morfema que indica accidente de tiempo presente continuativo en guaraní. Se usa en expresiones como: estaba hína. Otra partícula sufija de tiempo es: kuri, que indica tiempo pretérito reciente. Una partícula que indica modo simulativo de uso frecuente es: gua’u, se usa en expresiones como: hacemos las cosas de gua’u. Entre las palabras del guaraní admitidas por la Academia encontramos abatí y tupí, las cuales pueden usarse en contextos castellanos, pero en ese contexto no se puede construir una frase como: “avati tupi”, como decimos en guaraní; se tendrá que decir “el abatí de la variedad tupí”. La expresión “avati tupi” responde a la construcción sintáctica guaraní, donde el género precede a la especie y procede por mera yuxtaposición. Del mismo modo se construye la posesión de las cosas, donde el poseedor precede a la cosa poseída. Ej. Kili kamisa jyva votö. El castellano construye a la inversa. Ej. (El ) botón (de la) manga (de la) camisa (de) Aquilino. Muchas de estas construcciones sintácticas del guaraní se realizan en el castellano paraguayo, el cual se halla profundamente influido por la sintaxis guaraní, y es tanto más cuando más bajo es el nivel.

Bien hasta aquí las noticias que tengo del castellano paraguayo. Es justo que deje en este punto para que prosigan los especialistas en lengua castellana. Por mi parte esto constituye casi una irreverencia desde que soy guaraniólogo y del castellano apenas soy un hablante.

(*) Guaraniologo.

Fuente digital: http://mbatovi.blogspot.com/

Registro de enlace: Noviembre 2011